退職をお考えの方で、以下のようなお悩みはありませんか?

「転職が決まったけど、いつ退職するべき?」

「退職日の決め方が分からない…」

「退職のベストなタイミングを知りたい」

退職日は、社会保険料やボーナスの支給時期、引き継ぎ期間など、さまざまな条件を考えて決める必要があります。

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部本記事では、退職日の決め方や押さえるべき7つのポイント、辞めるまでの流れなどを詳しく解説します。

転職や私情で退職をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

またこの記事では、退職日を決める簡単な診断もできます。

⇒退職日診断

CA:山下

CA:山下転職を考える事になると退職日っていつがいいか悩みますね。

今回は、キャリア相談をする中でご質問が多い内容だったので記事にまとめました!

| 月 | 参考記事 |

|---|---|

| 2月 | 2月末退職のメリット、デメリットは?いつ言うのが良いのか?住民税についても徹底解説! |

| 3月 | 3月末の退職ってどう?メリットとデメリット、確定申告の要否について徹底解説 |

| 6月 | 6月退職はボーナスはどうなる?いつ言うべきなのか?デメリットについて徹底解説 |

| 12月 | 12月末退職 デメリットは?メリットと、いつ言うべきなのか?損をしないために徹底解説します! |

退職日の決め方とは?

退職を検討する方で、退職日の決め方で悩むケースは多いです。

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部ネットにたくさんの情報が転がっていたが、情報としてはあっているが状況によってそれは変わりますよね、、、

と感じる情報がたくさんありました。

退職日の決め方を間違えるだけで、2万円~3万円、場合によっては数百万円損をしてしまうこともあります。

なので、退職日を決める際は慎重な検討が必要です。

まず、新しい職場の入社日や現在の会社での終了予定など、転職先との調整を行いましょう。

また、残りの有給休暇や退職手続きにかかる期間も考慮してください。個人的な都合や生活スケジュール、家族との相談も大切です。

さらに、円滑な引継ぎをするため、上司や同僚への事前の連絡も検討しましょう。状況によっては、会社の慣習や契約に基づいて決定される場合もあります。

最終的な退職日の選定は、上記の要素をバランスよく考慮して行うことが大切です。

退職日の決め方で重要な7つのポイント

退職日を決める際に押さえるべき重要なポイントは以下の7つです。

- 社会保険料(健康保険、厚生年金)を考えて決める

- 現職の引継ぎの時間を考慮する

- 賞与(ボーナス)・退職金をもらってから辞める

- 次の職場の入社日を考えて決める

- 退職後に活用できる給付金を考慮する

- 就業規則に則った期間で決める

- 有給休暇の残り日数で決める

それぞれ詳しく解説していきます。

CA:山下

CA:山下少しでも損をしないためにも、しっかりと自分の状況と合わせて確認してきましょう!

①社会保険料(健康保険、厚生年金)を考えて決める

退職日が1日ズレるだけで、社会保険料(約3万円)が発生する可能性があります。

これは、社会保険は退職日の翌日に加入していた組織に対して、保険料を支払うという義務があるからです。

例えば、次の会社の入社日が4月1日で前職を3月15日に辞めた場合、4月1日までの期間に国民年金(16,520円)と国民健康保険(約17,000円)がかかります。

たとえ2週間の空白期間でも、もしも1日の空白の期間でも同額が請求されます。

しかし、3月働いた分(15日分)の社会保険料は4月に支給される給料からは引かれず、2重での支払いにはなりません。

手続きの観点からは、できれば退職日は転職先の入社日の前日に設定するのが望ましいです。

15日間の国民保険のために市役所で面倒な手続きが望ましいでしょう。

K君

K君 CA:山下

CA:山下そこについても詳しく触れますね!

退職日から数日開けて、入社した場合はどうなの?

結論から申し上げますと、この場合でも保険料が2重で発生することはありません。

たとえば、3月15日に退職し、3月16日に入社する場合は、転職先の会社で3月分の保険料が差し引かれます。

退職日と入社日に空白期間がないため、国民健康保険に加入して保険料を納める必要はありません。

しかし、3月15日に退職し、3月26日に入社する場合は、3月16日~3月25日の期間は国民健康保険への加入が必要です。

なお、国民健康保険料は発生しますが、退職日と入社日が同月の場合は、基本的には還付されます。

②現職の引継ぎの時間を考慮する

円満退職が望ましい場合は、仕事の引き継ぎを考え、適切な退職日を選びましょう。

退職にともなう引き継ぎでは、担当者の指定やスムーズな進行、アフターフォローの課題などがありますが、短すぎると無責任な印象を与えかねません。一般的に、引き継ぎ期間は通常1ヵ月ほどです。円満な退職を目指すなら、引き継ぎにかかる時間を考慮して退職日を検討しましょう。

CA:山下

CA:山下なので、会社の就業規則に1ヶ月という指定があっても民法を優先できます!

③賞与(ボーナス)・退職金をもらってから辞める

賞与と退職金の有無を確認し、その上で退職日を検討することが重要です。

大事なポイントは以下の2点です。

- 就業規則の確認

- 賃金規定の確認

賞与が支給される場合、支給日が近づいての退職は賃金規定を確認する必要があります。

また、一部の企業では、賞与支給日前に退職すると支給対象外となる場合がある上、支給時期の差異や規定の違いにも留意が必要です。

さらに、退職金に関しても、勤続年数の規定が存在します。一定の年数を満たしていない場合、退職金が支給されない可能性があり、1日でも満たしていないと一切支給されないため、しっかり確認するようにしてください。

なお、就業規則、賃金規定は社員数が10人以上の会社は労働基準監督署に提出する義務があります。

給与以外の手当やボーナスは慎重に確認し、適切なタイミングでの退職が望ましいです。

CA:山下

CA:山下この記事を読んだ人はこれで大丈夫ですね!

④次の職場の入社日を考えて決める

転職先での入社時期は通常、内定後から1ヶ月~2ヶ月が一般的です。

転職先から印象が悪くなってしまわないように、3ヶ月以内に調整するよう心がけましょう。

企業は人員計画などの課題も考慮し、早期入社を希望しています。

入社日の伝達時には引継ぎ期間も考慮し、1ヶ月~2ヶ月の範囲を伝えましょう。

調整にはストレスがかかりますが、転職エージェントを活用すれば代理での調整が可能です。

賢く利用してスムーズな転職を目指しましょう。

CA:山下

CA:山下それなのに、4ヶ月以上先を入社希望と言われても、えっ?となってしまうだけです(笑)

⑤退職後に活用できる給付金を考慮する

退職後に、活用できる制度はたくさんあります。

※転職先が決まっている(内定をもらっていてその会社に決めている。)場合は、活用できません。

失業保険、傷病手当などの制度を活用したい場合は、支払う保険料が少しでも安いほうがよいでしょう。

また、国民健康保険料は、退職理由によって保険料負担の軽減が可能で、失業保険や傷病手当を300万円以上受け取れるケースもあります。

なお、給付金制度に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

就業規則に則った期間で決める

多くの企業では、就業規則に「退職の申し出は退職希望日の〜ヵ月前まで」と、退職申し出の期間が定められています。そのため、退職を申し出る前に、一度就業規則を確認しておく必要があります。

一方で、民法上では、退職希望日の2週間前までに申し出れば、法的には退職可能です。ただし、企業のルールを無視して退職すると、損害賠償を請求されるリスクもあるので注意しましょう。

有給休暇の残り日数で決める

退職日は、有給休暇の残り日数を考慮して決めるのも一つの方法です。有給休暇は採用された日から原則6ヵ月後に10日分が付与され、それ以降は1年ごとに勤続年数に応じた日数が付与されます。

未取得の有給休暇がある場合は、できるだけ有給休暇を消化してから退職するのが好ましいでしょう。せっかく付与された有給を無駄にしないためにも、有給消化を念頭に退職日を決めることをおすすめします。

なお、退職後に活用できる制度は、損をしないためにも退職前に把握しておきたいものです。

受給資格や受け取り方法を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」へ相談しましょう。

経験豊富な専門家が、あなたの状況に合わせて適切な退職日や給付金の受け取り方をアドバイスします。

【退職日の決め方】おすすめの退職日診断

ここからスタート↓

【転職先が決まっている】

【入社日が決まっている】

【失業保険などを活用したい。】

転職先が決まっている場合の退職日の決め方

入社日が決まっている場合の退職日の決め方は、

転職先の入社前日に退職するのは最も利便性が高く、手続きもスムーズです。

無職期間を避けるため、退職日と入社日を連動させましょう。

すると、1ヵ月分の社会保険料(約3万円)が節約できます。

また、転職先の人事手続きも円滑に進み、手間を最小限に抑えられます。

反対に転職先が未定で先に退職する場合は市役所で社会保険手続きが必要です。

社会保険の観点から最適な退職日を選ぶことが重要で、次の職場の有無によって適切な退職日が変わります。

それぞれのケースに合わせて最善の選択をしましょう。

入社日が決まっていない場合の退職日の決め方は、

先ほどの5つのポイントから退職日を判断しましょう!

5つ目の失業保険、傷病手当等の活用はできません。

そのため、保険料、賞与、退職金の部分を加味して退職日を決めることが望ましいです。

転職先が決まっていない場合の退職日の決め方

転職先が決まっていない場合、退職日は自分の都合に合わせられます。

「退職日の決め方で重要な5つのポイント」で紹介した、以下のポイントから退職日を決めるとよいでしょう。

- 社会保険料(健康保険、厚生年金)を考えて決める

- 現職の引継ぎの時間を考慮する

- 賞与(ボーナス)・退職金をもらってから辞める

- 次の職場の入社日を考えて決める

- 退職後に活用できる退職金を考慮する

また、退職後は失業保険を活用した方がお得な場合があります。

失業保険を活用するかどうかは以下のポイントを参考にしてください。

失業保険を活用する方は、退職理由で退職日を決めましょう。

・自己都合退職の場合は、月末退職が望ましいです。

・会社都合退職は、月の途中で退職をして、国民保険は軽減手続きを行う方が保険料をお得にすることができます。

※自治体によって稀にルールが違います。

失業保険を活用して転職活動に集中していく予定の方は、一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが失業保険の受け取りサポートを行います。

相談は無料で行えるため、退職を検討している方はLINEやメールで気軽にお問い合わせください。

失業保険を活用しない場合の退職日の決め方は、以下のとおりです。

失業保険を活用せずにすぐに仕事を始める場合は、失業保険、傷病手当のポイント以外を見てください。

先ほどの5つのポイントから退職日を判断していきましょう。

CA:山下

CA:山下退職日までに転職先が決まっていない場合は、失業保険を活用するのも手ですよ!

失業保険の受給に関する情報は、以下の記事でも詳しく解説しています。

失業保険の給付条件やもらい方のほか、再就職手当など退職後の生活を支えるための役立つ情報が満載です。

退職日を決めるにあたって、こちらの記事もぜひご覧ください。

【退職日の決め方】おすすめの退職月について

次に得する退職月をご紹介します!

CA:山下

CA:山下では、具体的に何月が最適なのでしょうか?

実は、、、、結論から申し上げますと、、、

オススメの退職月は…なんと12月です!

そして、最も得をするのは、なんと12月31日です!!!

ただし、仕事の繫忙期や、会社のタイミングによって12月の退職が難しい場合もあるでしょう。

その際に得をする別の選択肢として、3月31日があります!

では、なぜ12月と3月の退職がお得なのか?

徹底解説していきます!

最もおすすめな退職月は12月!退職に適した3つの理由

退職月としておすすめなのは12月です。12月に退職するメリットは以下の3つがあります。

- 年末調整が完了しているため

- 求人募集が多く転職しやすいため

- ボーナスをもらってから辞められるため

それぞれ詳しく解説していきます。

年末調整が完了しているため

第一に、退職前に年末調整が完了することが挙げられます。

年末調整は、要するに「所得税の過不足を整理する手続き」です。

通常、12月31日まで在職している場合、在職中の企業が年末調整を行ってくれます。

年末調整を怠り、年越しを無職のまま迎えてしまうと… 非常に手間のかかる確定申告が必要になります。

確定申告は複雑で、どの項目にどの金額を記入すればよいか迷い、時間が取られしまいます。

したがって、年末調整が確実に行われるであろう、12月31日(末日)に退職することをお勧めします。

求人募集が多く転職しやすいため

企業は2月と9月に求人を多く出す傾向のため、そこに合わせて求人が狙いやすいのもメリットです。

2月と9月に求人が増えるのか、その理由はボーナスを受け取った後に転職する人が多いからです。

企業も新しいメンバーを募りたい時期であり、求人が多くなる傾向があります。

特に9月は春からの採用が終わり、中途採用に力を入れることができる時期です。

K君

K君 CA:山下

CA:山下在職中に転職を決める場合は、9月に求人が増える時期を狙って転職活動を開始し、就職が決まったら12月に退社するという流れがおすすめです。

K君

K君 CA:山下

CA:山下退職後の2月の求人数が多い時期を狙いましょう。

※失業手当とは退職後から次の仕事が決まるまでにもらえる手当のこと

ボーナスをもらってから辞められるため

12月31日を退職日に選ぶ3つのメリットは、ボーナスを受け取った後に辞めることができる点です!

通常の企業では夏と冬にボーナスが支給され、冬のボーナスは12月に支払われることが一般的です。

そのため、ボーナスを手に入れた後に退職できる、12月31日がおすすめです!

「前職に対してなんとなく気を使ってしまう…」と感じる方もいるでしょうが、一度きりの人生、ゆとりを持って新たなスタートを切りたいと思いませんか?

これまで頑張ってきた自分への最後のご褒美として、しっかりと手に入れましょう!

ただし、辞めるタイミングや上司に伝えるタイミング、会社の規則によっては、ボーナスが減額されたり支給されない場合があります。

ボーナスの減額や未支給を避けるためには、「忙しい時期を避ける」「引継ぎを徹底する」といった対策が必要です。

損をせずにベストなタイミングで辞める方法について、今度詳しく解説していきます!

なお、12月末に退職するメリットを詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。デメリットや退職の意向を伝えるタイミング、注意事項もあわせて解説しています。気になる確定申告にも触れているため、ぜひご覧ください。

2番目におすすめの退職月は3月!退職に適した3つの理由

12月に次いで退職に適しているのは3月です。3月退職のメリットは以下の3つが挙げられます。

- 国民健康保険料が安くなるため

- 円満退職しやすいため

- 求人募集が12月よりも多く転職しやすいため

それぞれ詳しく解説していきます。

国民健康保険料が安くなるため

3月の退職は、国民健康保険の支払いが軽減される可能性があります。

「会社都合の退職」または「正当な理由のある自己都合退職(特定理由退職)」としてハローワークで失業認定を受けると、国民健康保険の支払いが約7割引きになる制度です。

国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、失業時には収入がない状況での支払いは大きな負担です。

国民健康保険料の軽減制度を活用すると、状況によっては十数万円以上も保険料を削減できるかもしれません。

円満退職しやすいため

円満な退職がしやすいのも、3月31日を退職日に選ぶメリットです。例えば、繁忙期に退職の旨を伝えた場合、仕事を引き継ぐ気にもならず、気持ちよく送り出すのが難しいこともあるでしょう。

例えば、仕事が非常に忙しい時期に「辞めます」と言われた場合、仕事を引き継ぐ気にもならず、気持ちよく送り出すことが難しいかもしれませんね。

年末の忙しさが収まる3月頃なら、忙しさも和らいで引継ぎにも余裕があり、退職しても問題ないと受け取られる場合が多いです。

さらに、4月には新入社員が入社し、人事異動も増えるため、業務の引継ぎがスムーズに行える理由もあります。

このため、円満退職につなげやすくなります。

なお、以下の記事では、退職理由の例や伝え方のコツを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

求人募集が12月よりも多く転職しやすいため

3月は、4月から新入社員を採用したい企業が増える時期です。

3月末退職の場合は、退職日の翌日から新たな仕事が始まるため多忙になってしまいますが、求人が多く理想の転職先が見つかりやすくなります。

なお、3月末退職のメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。デメリットや退職意思を伝えるタイミングや源泉徴収票の発行タイミングも解説しているので、ぜひご覧ください。

自分におすすめの退職日は12月末日?3月末日?

12月31日(末日)と3月31日(末日)が退職日としておすすめであるという話をしてきましたが、

自分の状況の場合どっちを選べばよいのか分からない。

という方もいらっしゃるでしょう。

退職日の選び方に悩んでいる方に向けて、12月31日退職がオススメな人と3月31日退職がオススメな人をまとめてみました!

| 12月31日退職がオススメな人 | 3月31日退職がオススメな人 |

|---|---|

| ・確定申告を自分で行いたくない方 ・転職活動を求人が増える時期に行いたい方 ・冬にボーナスが支給される会社に勤めている方 ・自己都合での退職を考えている方 | ・会社都合での退職に該当する方 ・特定理由離職者に該当する方 ・キリがよく退職をしたい方 ・スムーズで円満な退職を望む方 |

自分の状況や希望に合わせて、最適な退職日を選んでみてください。

退職までの流れ【7STEP】

退職日をいつにするのか決まったら退職までの流れをおさらいしていきましょう!

退職までの流れ

- 退職の意思を伝える(1~3ヵ月前)

- 退職届や退職願を提出する(1~2ヵ月前)

- 業務を引き継ぐ(1ヵ月前~最終出社日)

- 社内外に挨拶をする(1ヵ月前~最終出社日)

- 返却物や受け取る物の確認(退職1週間前~最終出社日)

- 退職(最終出社)当日

- 公的な手続きを行う

退職をスムーズに進めるためには、適切なタイミングで必要な手続きを行うことが重要です。それぞれ詳しく解説していきます。

なお、退職までの流れに関して、必要な手続きやポイントを詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

①退職の意思を伝える(1~3カ月前)

退職の意思は、まず上司に相談するのがベストです。退職理由や希望退職日を明確に伝え、円満に退職できるようにしましょう。一般的には1~3カ月前に伝えることが望ましいです。面談で直接話すことで誤解が生まれず、感謝の意を示すと円満退職につながります。

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部お世話になっている人への感謝は大切です!

話ずらいや苦手、パワハラ上司の場合は、別の上司へ伝えるのもよいでしょう!

しかし、退職理由を正直に伝えるとトラブルに発展する場合もあるため注意が必要です。

なお、以下の記事では、円満退職につながる退職理由を10個紹介しています。退職理由を伝える際のポイントにも触れているため、ぜひご覧ください。

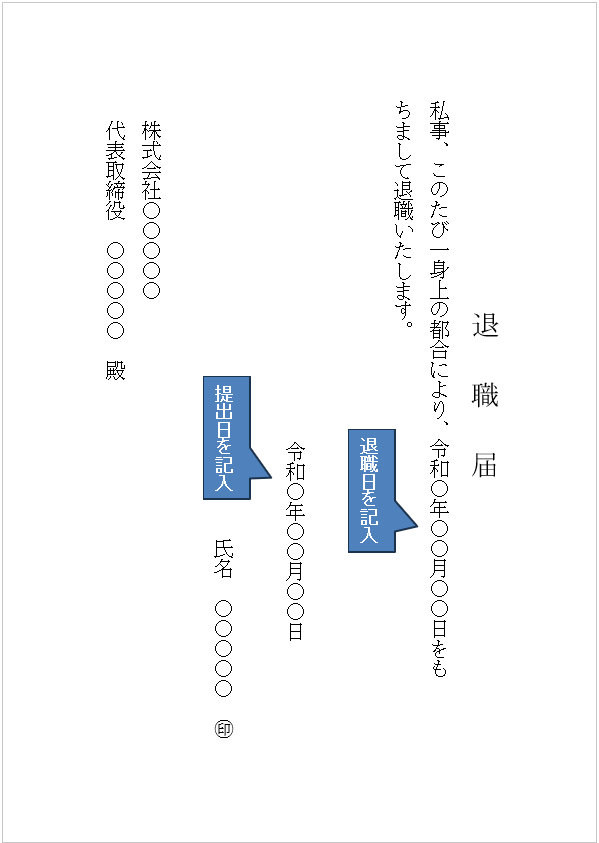

②退職届や退職願を提出する(1~2カ月前)

退職の意思を伝えた後、正式な書類である退職届や退職願を提出します。提出のタイミングは1~2カ月前が一般的です。内容は簡潔に、退職理由と希望退職日を明記します。書類は上司や人事部門に直接手渡ししましょう。

下記の画像のような退職届で問題ございません。

手書きで提出する人もいますが、Wordやドキュメントで作成する方が丁寧です。

※退職願ではなく、退職届を推奨します。

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部退職の意思が強いのであれば、退職願ではなく、退職届にしましょう。

お願いではないので、意思表示としてより強くなります。

③業務を引き継ぐ(1カ月前~最終出社日)

退職日が決まったら、業務の引き継ぎをスムーズに行います。業務内容をリスト化し、詳細なマニュアルを作成して後任者に引き継ぎましょう。引き継ぎ期間は通常1カ月前から最終出社日までです。

④社内外に挨拶をする(1カ月前~最終出社日)

退職前に社内外への挨拶を行います。社内では上司や同僚、部下に直接挨拶し、感謝の意を伝えましょう。社外では取引先や顧客に挨拶をし、後任者を紹介します。メールや電話も活用するとよいでしょう。

⑤返却物や受け取る物の確認(退職1週間前~最終出社日)

退職前に会社から支給された物品の返却や、必要な書類の受け取りを確認します。退職1週間前から最終出社日までに手続きを完了させましょう。返却物のリストを作成し、漏れがないように確認します。

⑥退職(最終出社)当日

最終出社日には、最後の挨拶や返却物の確認を行い、スムーズに退職できるようにします。上司や同僚、部下に感謝の意を伝え、デスクやロッカーの片付けも忘れずに行います。

⑦公的な手続きを行う

退職後には健康保険や年金の手続き、失業保険の申請などを行います。健康保険の手続きでは国民健康保険への加入、年金の手続きでは国民年金への切り替えを行います。

必要な書類を揃えて早めに対応しましょう。

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部退職後は、失業保険の申請ができます。

通常は支給までに3ヶ月ほど時間がかかりますが、状況によっては、失業保険を1ヶ月ほどで受け取れるように申請も可能です。

下記の転職×退職のサポート窓口さんへお問い合わせしてみましょう!

退職日の決め方に関するよくある質問

退職日に関する注意点は何ですか?

退職日が1日違うだけで社会保険料が発生する場合があります。また、賞与や退職金の支給時期も考慮する必要があります。転職先の入社日と調整することも重要です。退職日に誤りがあると、2万円~数百万円の損をする場合があるため注意しましょう。

⇒退職日診断で損をしない退職日を確認しましょう!

おすすめの退職月はありますか?

おすすめの退職月は12月31日と3月31日です。どちらの月も年末調整や転職しやすい時期であり、ボーナスを受け取った後に退職できるため、経済的メリットがあります。

賞与や退職金をもらうために注意することはありますか?

賞与や退職金の支給時期と就業規則を確認し、支給日に退職することを避けるようにしましょう。支給日前に退職すると、賞与や退職金がもらえない場合があります。賃金規定や就業規則をしっかり確認し、適切なタイミングで退職してください。

有給休暇はどのように扱うべきですか?

退職前に残っている有給休暇を消化するか、退職金に含めてもらうかを選びます。退職日が近づいたら、有給休暇の取得方法を上司や人事部門と相談し、計画的に消化しましょう。

退職後の社会保険はどうなりますか?

退職後は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。転職先が決まっている場合は、新しい会社で社会保険に加入しますが、退職日と入社日に空白期間がある場合は、市区町村役所で国民健康保険への加入手続きが必要です。

退職の意思はいつ伝えるべきですか?

退職の意思は、退職の1~3カ月前に上司に伝えるのが一般的です。早めに伝えることで、会社側も後任者の準備や業務の引き継ぎをスムーズに進められます。対面で話すことが望ましいです。

退職後の失業保険はどのように申請しますか?

退職後、ハローワークで失業保険の申請を行います。離職票などの必要書類を揃え、申請手続きを行いましょう。失業保険を受給するには一定の条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

退職日は自分の状況や希望に合わせて慎重に決めることが大切です。上記のポイントを参考にし、最適な退職日を選びましょう。

なお、失業保険は退職後の生活を支える重要な給付金です。失業保険の申請手順や必要書類、給付条件など詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。

円満退職するためのコツはありますか?

円満退職するには、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

- 就業規則を確認し、企業のルールや風潮に沿った手順で退職する

- 直属の上司に真っ先に退職の意思を伝える

- 退職理由を聞かれた際は、企業や組織への不満は極力伝えない

- 世話になった人への感謝の気持ちを忘れずに丁寧に伝える

就業規則にしたがって、退職までの手順をしっかりと踏むと会社とのトラブルを避けられます。そのため、退職までのスケジュールを早めに立てて、計画的に準備を進めましょう。

また、退職の際は直属の上司に真っ先に報告し、了承を得ておくことが大切です。急な申し出は上司も困惑してしまうので、できるだけ早めに退職の意思を伝えるのがベターです。

会社が引き継ぎをさせもらえず退職できないときの対処法はありますか?

会社から引継ぎをさせてもらえず、退職できないケースもあるかもしれません。しかし、そのような場合でも退職可能です。

また、後任者の確保や引継ぎは、経営者や人事など会社側の責任です。民法627条では「正社員の場合、期間の定めのない雇用契約にて、従業員はいつでも退職の申し入れができる」と定められています。

なお、会社から引継ぎを理由に退職を拒まれても、退職届を提出してから2週間が経過すれば、法的に退職は成立します。あまりに引継ぎに非協力的な会社の場合は、上記の権利を盾に、毅然とした態度で臨むようにしましょう。

退職日の決め方を相談するなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

退職日の決め方は、社会保険料や引継ぎ期間、ボーナスの支給時期などの条件を考慮する必要があります。また、転職先の入社日や退職後の給付金なども、退職日の決定に大きく関わってきます。

給付金を受け取るためには、事前の書類準備が欠かせません。しかし、初めて退職する方は特に、必要な手続きが分からず困る場合も多いでしょう。

なお、「転職×退職サポート窓口」では、キャリアコンサルタントによる無料相談を行っています。退職日の決め方から必要な手続き、給付金に関する疑問など、退職のあらゆる不安を解消するサポートを受けられます。

退職のベストなタイミングは人それぞれ異なりますが、「転職×退職サポート窓口」では、一人ひとりの状況に合わせて、最適な退職日の選び方を提案いたします。

退職に関して悩みごとがありましたら、気軽にご相談ください。